邵惠英运河名师工作室携手丽水市陈建秋名师工作室,于2024年4月25日在杭州市胜蓝实验小学越胜校区举办了第10次线下研修活动。本次活动围绕“核心素养导向下的现场改课策略与实践”主题,旨在助力培养青年教师的课堂实践力、现场评价力和实践创新能力,促进工作室小学科学教师队伍建设。

【课程展示 精彩纷呈】

余杭区绿城育华翡翠城学校陶露文老师

在陶露文老师的指导下,同学们在《模拟安装照明电路》课程中展开了小组实践活动。各组同学选取所需电路元件后,绘制初步的设计图,可以标注每个元件在电路中的作用以及其在实际生活中的应用场景。在实际安装过程中,同学们遇到了一些实际问题:如开关闭合后电灯未如预期般点亮、发现电池在短时间内温度升高明显、以及电路仅能驱动一个电灯工作等。面对这些实际情况,同学们迅速调整状态,开始有针对性地分析问题原因,通过互相协作,共同找寻解决之道。

杭州市青蓝小学李香老师

在李香老师的《发现变化中的新物质》一课中,她选择了深受孩子们喜爱的传统美食糖画来开启探究之旅。通过视频介绍糖画是如何通过加热使其熔化后再固化形成各种形状的过程。接着,进入动手实验阶段,每组孩子都得到了一实验器材:锡纸碗、白砂糖、打火机和蜡烛、铁架台,还有玻璃片。在实验中,孩子们亲自操作,用蜡烛加热白砂糖,仔细观察白砂糖受热后从固态逐渐转变为液态的现象,并注意记录蜡烛燃烧以及锡纸碗底部的变化情况。研讨环节的提问设计得尤为巧妙且紧密联系,层层递进,步步追问,也有对孩子们思考过程的支持。孩子们不仅体验了物质形态的变化,还尝试着去猜测可能产生的“新物质”是什么,例如变色的糖液可能是由于糖分在高温下发生了某种变化。整个课程的设计注重体验与观察,贴合小学六年级学生的认知水平,使他们在轻松有趣的氛围中了解和探索身边的化学变化现象。

杭州市胜蓝实验小学徐磊老师

徐磊老师同样教授《发现变化中的物质》一课,在糖画实验环节,让孩子们亲手操作,细心观察糖的变化过程,出引发深度思考的问题:当白砂糖在加热过程中颜色、状态发生变化时,倾向于让学生自行发掘问题的核心,能否推测这其中涉及的物理变化或化学变化。观察蜡烛燃烧和锡纸碗底部变化的同时,试着设想一下,这些现象背后可能隐藏着什么样的科学知识。他并不急于揭示新物质到底是什么,而是鼓励学生们在观察和实践中主动思考。

【课堂观察 现场改课】

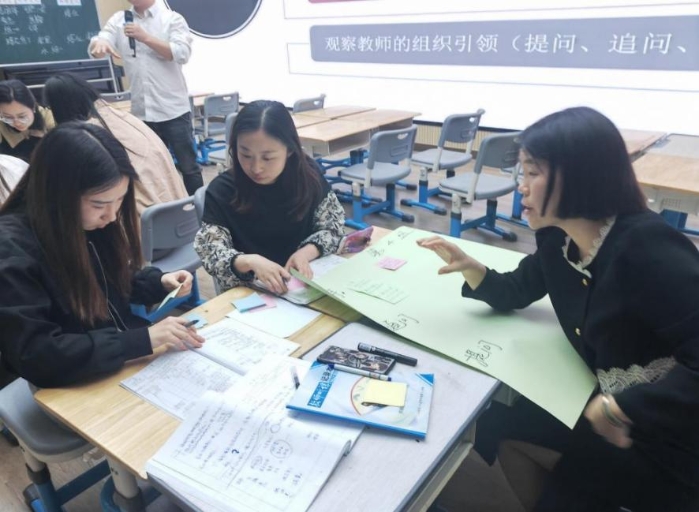

丽水市小学科学名师、正高级教师陈建秋老师亲临指导现场改课,对李香老师的《发现变化中的新物质》一课,陈建秋老师指导所有学员分四组从观察课的活动设计与时间分配;观察学生的活动参与状态、参与度、参与面 ;观察课堂的交流研讨(研讨形式、效果等)和观察教师的组织引领(提问、追问、支持等)这四个观察指标方面进行充分研讨和汇报,给本节课提出优点、缺点和疑问。

第一组汇报人是徐磊老师,从观察课的活动设计与时间分配角度来看,认为本节课环节分配合理,对于糖画的作用后续处理可以再进行合理的设计,有疑问的地方是关于水雾的处理没有一个很明确的表示,建议可以用微课视频使学生明白现象的原理。

第二组汇报人是王绍彬老师,从观察学生的活动参与状态、参与度、参与面角度来看,认为学生参与度和参与面很广,积极性很强。在观察的过程中,发现学生有在吃糖画,有学生未参与实验,在研讨中仅仅关注器材等问题需要改进。对于糖画的作用建议可以收集起来,根据学生课堂表现和实验记录作为奖品发放。对糖画制作出来后学生能不能食用和实验记录单的设计产生了疑惑。

第三组汇报人是徐诗婷老师,从观察课堂的交流研讨(研讨形式、效果等)角度来看,认为优点有:学生积极性强、问题指向明确、研讨形式一对一交流比较单一、在思维性课堂上,教师提出问题指向性太明确对于学生思维发展有局限。

第四组汇报人是侯园园老师,从观察教师的组织引领(提问、追问、支持等)角度来看,认为对生活中还有哪些新物质进行提问,巩固总结,对化学变化的利与弊进行交流探讨。通过追问在学生生成的记录单中进行补充完善以及实验的注意事项,从糖画视频、固体的糖熔化成液态的过程视频进行支持,建议可以继续进行传统文化的宣传教育。

【名师点睛 精准评析】

课后,工作室导师、运河名师、高级教师邵惠英首先对陶露文老师执教的《模拟安装照明电路》进行点评,肯定了模型的建构和项目化学习活动的设计。然后,对李香和徐磊两位老师执教的《发现变化中的新物质》一课进行了点评,肯定了他们对这节课内容的整合设计,强调了交流研讨的重要性,充分的交流研讨通过思维的碰撞不断产生新问题,可以促进学生的学习,不断提升自身的专业素养。

陈建秋老师首先对陶露文老师《模拟安装照明电路》一课进行点评,认为陶老师用到了项目化的方式来进行课堂实践,给学生建立了一个房间的立体模型,从科学书中平面的安装设计到立体安装存在难度,是一个很大的飞跃,给学生实验进行了挑战。当学生实验遇到问题时,老师如何引导学生在小组和班级中进行充分研讨非常关键。《发现变化中的物质》一课,两位执教老师用糖画的形式将教材中的前两个活动进行了整合,对糖、蜡烛和锡纸的变化进行观察,丰富了教学内容。学生能够判断出来有新物质产生,可以留下“新物质到底是什么”的疑问给同学们课后去思考。陈老师还对课堂科学探究活动提出了建议。本次活动环环相扣,学员充分参与其中,在充满探索与智慧的氛围中,共同进步。

【专家论道 名师讲座】

陈建秋老师还带来了主题为《思维型科学探究教学的实践与思考》的精彩讲座。提出思维型科学探究教学的教学局限在对学生操作能力的培养,忽视学生的思维发展,造成学生解决复杂问题的能力不足;大部分教师将科学探究看作提供现象解释的手段以及学生专注于探究过程中的操作等。

科学教学流程是聚焦、探索、研讨和拓展,有提出问题、尝试解决、交流提炼、有效迁移四个环节,并进行适时评价。教师要认真创设问题情境,引发学生的认知冲突,在探查学生前概念的基础上逐步引导学生明确要研究的问题,激发学生的探究兴趣,调动学生思维积极性。尝试解决是学习环的关键环节,教师要努力为学生小组提供亲自制定计划、直接参与各项收集证据活动的机会,鼓励各组学生根据收集到的证据,尝试提出自己的初步解释。学生从交流活动中获得信息、产生想法、发现问题,教师则根据探究问题的难易程度,适时介入学生的探究过程,对于遇到难以跨越的障碍,给予必要的启发和引导。有效迁移是对课程内容的拓展,重点强调了迁移的有效性,丰富并完善学生的已有认知体系,解释生活中遇到的相关问题,迁移的有效性是判断学生是否真正理解新概念的重要标志。

【教研赋能 专业成长】

最后,导师邵惠英携全体工作室学员特别感谢了陈建秋老师工作室的共同研学,为本次工作室研修活动带来扎实细致的现场改课指导策略以及精彩的讲座,让老师们受益匪浅。通过本次活动,邵老师也强调了团队研学的重要性,鼓励学员们平时扎实教学,细致打磨精品课程,促进教师专业成长。

每一次研修都是一次成长,希望老师们在每次研修中积极参与到课堂讨论与磨课活动中,共享教学经验,借助团队的力量共同成长,从而全面提升师生的科学核心素养。