5月18日晚,杭州育新高级中学一则《“锋哥,我考上中央财经大学的应用经济学博士了”:450分中考少年如何炼成央财博士?这个育新高中的学霸班已输出10硕士+1博士!》的公众号,引来了众多好奇和连声惊叹!

原因在于内容呈现出来的巨大反差:全国财经类最高学府“央财博士”这顶闪闪发亮的桂冠怎么就戴在了一个中考分只有450分的吴施忆的同学头上?一个在二批次上招生的民办学校,生源还不是二批次最头部的学校里,怎么能够出现“10硕士+1博士的‘学霸班’”?

01 在育新高中毕业生考上博士生的排行榜里,吴施忆同学还只能排行“老八”,他的450分的中考分居然还是这8人中最高的

育新高中的师生们听到吴施忆同学考上“央财博士”的消息后,有高兴却没有惊奇,因为他们已经见奇不奇了。在吴同学之前,育新已产生了7个博士生,论资排辈,他只能排行“老八”。单在今年,考上博士的就有3人,他是第三个。查了他们当年的中考分,倒让人惊讶的是,吴同学的450分在8个人中居然还是最高分。400分以下的有3人,最低的中考分只有354分。

8个博士生全名单:

吴施忆,中央财经大学经济学博士

翁羽乐,浙江大学化学博士(直博)

田笑宇,上海音乐学院音乐博士

周学文,华东政法大学法学博士

高 隽,英国伦敦大学学院医学博士

陆天豪,浙江工业大学化学博士

俞铭铖,中国美术学院油画博士

徐飞洋,上海音乐学院作曲系博士

除了这8个博士,育新高中毕业生中还有60多人考上了硕士研究生。这还是一份“不完全名单”,没有纳入的还有不少。

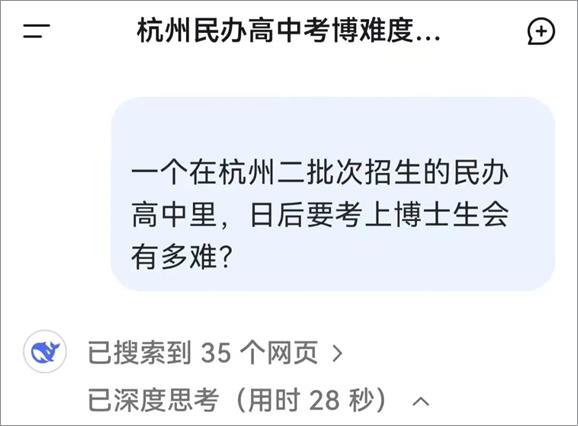

02 以“一个在杭州二批次招生的民办高中里,日后要考上博士生会有多难”提问,DeepSeek给出的答案居然是“育新答案”

在杭州一个二批次招生的民办高中里的学生日后要考上博士生到底有多难?一句话告诉你:真的很难!

经过“深度求索”,请看下面一组数据:

2025年杭州市区普高总招生数29257人,第一批公办重高、优高招生23590人,占比80.63%;第二批民办高中招生5667人,占比19.37%。

2024年,全国普通高中本科录取率的核心数据集中在33.5%-36.6%之间,浙江省广义本科录取率约60%-63%,公办本科录取率约42%。

2024年,本科生考硕士研究生,整体录取率约30%。

2024年,全国硕士研究生报考博士研究生录取的比例约为14.6%—15.2%。

看了这组数据就可以知道,一个在杭州二批次录取的民办高中的学生日后要考取博士生的难度真的如杜甫诗云,“蜀道难,难于上青天”!高中三年要逆袭,本科四年要逆袭,硕士三年要逆袭。考上博士,犹如从金字塔塔底窜到了金字塔塔尖,这已经不能叫“逆袭”了,简直是“逆天”了。

笔者以一个“在杭州二批次招生的民办高中里,日后要考上博士生会有多难”的问题提问DeepSeek,它抛出来的答案居然还是一个“育新答案”,它呈现的答案是:

杭州育新高中每年拿到的生源是城区普高后10—15%的生源,毕业生中有那么多人考上了博士和硕士研究生,这在民办高中中的确是独一无二的一个存在,这个堪称“育新现象”显然也引起了DeepSeek的深度关注。

03 “育新现象”何能产生,育新给出了三个“育新答案”:德育、师资和学风,排列先后出人意料却又发人深思

懂行的教育人评价,育新高中是“最没有商业味”的民办高中。它既不是“资本运作”,也不搞“集团化办学”,而是沉下心来搞教育。

育新的“教育血统”很“纯正”。它是杭城创办最早的民办高中,三位创始人中,两位是区教育局老局长,一位是大学教授,都是“纯血”教育人。他们取名“育新”,和盘托出他们的创校初衷和办学的宗旨,简简单单,就是“培育新人”。

“育新答案”之一:德育。在一些“商业味”较重的民办高中里,德育不会被重视,但在育新却得到了特别的重视。育新有句口号叫做“育新人的教育,2500年的坚持”,就是始终践行中国2500年以来的传统文化和教育智慧,就是先培养学生的品行,先教会学生如何做人。去年5月,育新学生孙镒超义救老人,被中央媒体“强国号”、“新华网”以及全国各级媒体广泛报道与赞誉;季佳泽和陈凯同学在在放学路上搀扶老人的场景被路人拍下,其视频获得300多万人点赞。2018届毕业生,美国艺术中心设计学院硕士毕业,现已成为国际顶级品牌设计师的丰泽同学,他深情地表示:“我的世界里,总有一个角落,保留着育新的痕迹:干净、真实、不讨巧,却最真诚。”人正直了,有道德、有理想、有目标了,向上攀登,向阳生长的愿望越强烈,想达成目标的动力越充足。高中阶段,正是“三观”定型的时候,正是解决“为谁而读”的重要阶段。在育新高中“品行先导”“思想先导”“理想先导”的氛围中浸润三年,学生们为国家、为社会、为父母努力学习的愿望越强烈,学习的持久力越长远。在这个背景下,相继涌现出2018-304班(10硕士+1博士)、2019-304班(9硕士)等“学霸班”就不足为奇了。

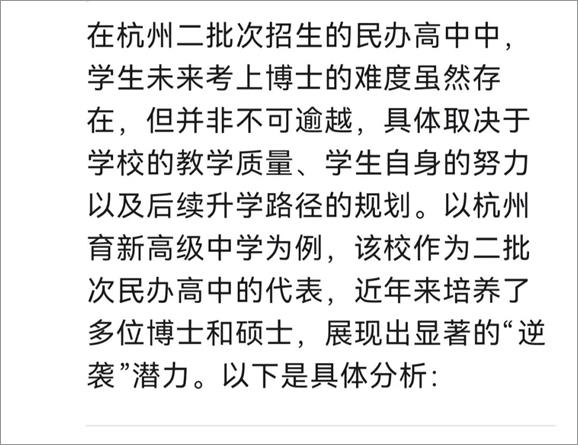

“育新答案”之二:师资。在“商业味”较重的民办高中里,师资成了资本博弈的手段,流动性非常大,学生在校三年,换二三个、三五个班主任是不算稀奇的事。在育新,师资队伍却出奇地稳定,教学经验足,爱学生,肯付出。在“育新是全体育新人的育新”这个办学者的用人思想的指导下,以育新为家成为了育新老师的共同行为,老师们愿意与育新同成长、共发展。现有的领导班子,从年级长到校长,也都是“土生土长”的育新人。随着考上博士的学生越来越多,在育新的班主任队伍里出现了一个特殊的群体,简称“博班”,就是带过的学生中有博士生的班主任。现在,已经有6位“博班”。这是一种荣耀,也是其他班主任看齐的方向。分析“博班”们与8位博士生之间的关系,有一个共同的特征:师生相伴三年,从高一到高三。

▲8位博士的高中班主任,从左至右:罗涛老师、邹伟老师、高红艳老师、乔海莉老师、周小锋老师、朱庆玲老师

“育新答案”之三:学风。育新学生懂感恩。考上广东外语外贸大学研究生的吕杰琛同学说:“当年我的中考分只有363分,若没有育新,我连高中都没地方读。再不好好读,对不起育新。”这种感恩成了滋养原本就优良学风的一种很重要的成份。育新的学风很淳朴、很勤奋、很刻苦,这也是8位博士生,60多位硕士生和绝大多数毕业生共同认可和念叨的地方。浙工大在读博的陆天豪说:“育新的学风很好,同学们都很拼,我当然不例外。高中三年是我发奋图强的最好的‘旧时光’,它让我养成了学习的好习惯,以至本科阶段、硕士阶段和现在的博士阶段,我终身受益。”浙江科技大学本科生王健同学说:“我们的课桌会自己长高,每天都有试卷在叠加。教室后墙的“今日不肯埋头,明日何以抬头”励志标语特别醒目,空气中弥漫着咖啡与风油精的混合味,特别提神。

每天清晨,天还没亮,就能听到宿舍楼里此起彼伏的闹铃声,大家揉着惺忪的睡眼,匆匆赶往教室,开始一天的学习。晚自习结束后,教室依然灯火通明,许多同学选择留下来继续刷题,直到熄灯铃声响起,才依依不舍地离开。”

END